シリーズ新潟の地震(17)

活断層と大地の動き

|

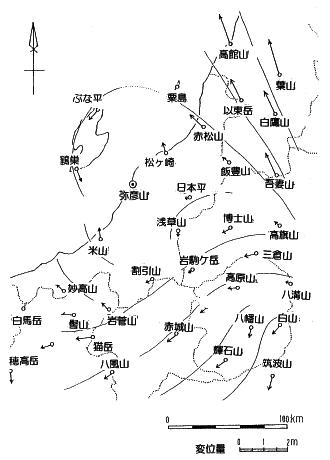

| 図1 新潟県と周辺地域の水平的な動き (仮不動点:弥彦山)(1898〜1960年) |

さらに矢線の動きを一つひとつ丁寧に 見ていくと、重要なことがわかってきま す。例えば、弥彦山・米山・鶴巣(佐渡) の3点を例にとると、三角形の面積は改 測の前後で小さくなっていることに気づ かれることでしょう。同様にして3つの 三角点を適宜組み合わせるとそれぞれの 三角形ごとに面積の膨張・収縮を計算す ることができます。その変化のレベルは、 およそ60年間で1/10万〜1/100万 程度です。

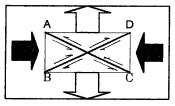

そしてこの膨張・収縮は、引き裂く力・押し潰 す力(剪断歪という)を生み出していることに なります。そしてその方向や大きさなども計算 できます。 その様子を模式 的に示すと図2 のようになりま す。左右から圧 縮する力が作用 すると上下に引っ張る(押し出す)力が作用する ことになります。また逆に、上下に引っ張る力が 働くと、左右に引き込む力が作用すると者えても よいでしょう。そのとき、対角線AC,BD上に ずれ(引き裂く力:剪断力)が生じることになり ます。この力が大きくなって割れ目が発生すると 断層と呼ばれることになります。すなわち地震の 発生です。

|

| 図2 押し引きのモデル |

|

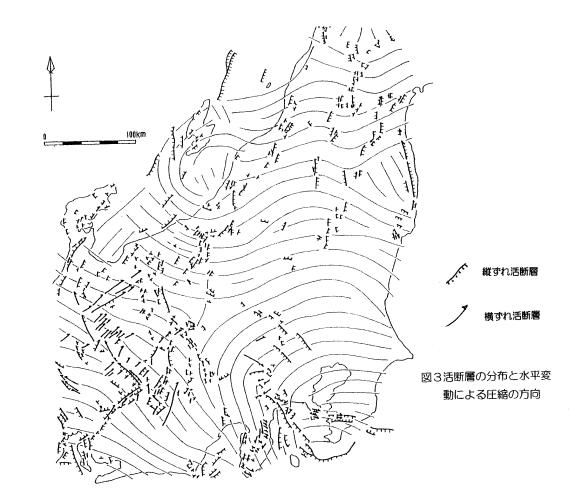

| 図3 活断層の分布と水平変動による圧縮の方向 |

毛羽は縦ずれ活断層、矢線は横ずれ活断層をあ らわしています。そしてこれらの圧縮方向(細い 波線)が、縦ずれ断層と高角で交わり、横ずれ断 層とは低角で交差していることがわかります。 図2の圧縮方向を図3のそれにあわせると、 縦ずれ活断層は、モデルを垂直な面と考えたと きのAC・BDに相当し、逆断層タイプを表す ことになります。

富山県南部等に分布する横ずれ活断層は、そ の地域の圧縮方向にモデルのそれをあわせた地 表面と考えたときのAC・BDに相当します。 また、それらの位置はおおむね山地と平野・ 山間盆地との境界付近にあたります。新潟県で は、平野の縁辺部や信濃川流域、東北地方では 奥羽山脈の山麓等がそれに相当します。 三角点の変位を測定し、それを解析すること で、圧縮・引っ張り作用とそれに伴う歪みの大 きさを計算することができます。(つづく)